Aktuelles zur Klimakrise

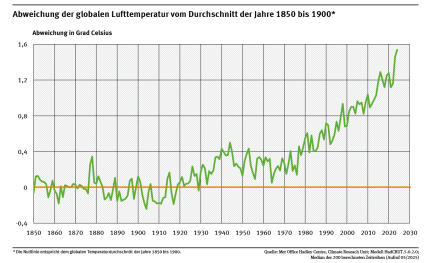

Überschreitungen 2024

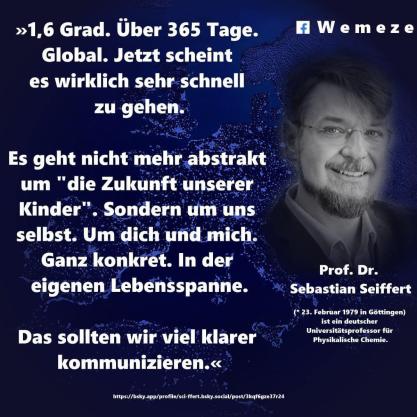

Global um +1,6°Celsius

Klick auf die Grafik für vollständige Darstellung...

Quelle: Umweltbundesamt, Mai 2025

2024: 1,6 Grad!

Eine „Glaubenssache“...?

Über das Buch

Das Vorwort

In Kladow sind es gerade 38 °C. Ich sollte nun doch noch mein Vorwort schreiben, sonst kann das Buch nicht erscheinen. Eckhart von Hirschhausen schaut mich schräg vom Bildschirm aus an und erläutert, dass unser Hirn bei 42 °C „im Arsch“ sei. Na, das werde ich selbst hierzulande wohl nicht mehr erleben. Aber die Menschen in Südeuropa, in Asien und in Afrika erleben es bekanntlich längst… Das weiß nicht nur die Klimaforschung!

Es passiert viel in diesem Jahr 2025. In Berlin hat sich eine Koalition zusammengetan, die alles, was mit der Klimakrise zu tun haben könnte, nur mit Samthandschuhen anfasst.

Der von 13.790 deutschen Wissenschaftlern unterzeichnete Appell an die neue Bundesregierung, Klimaschutz zentral zu stellen, blieb von Politik und Medien unbeachtet (Scientists for Future, 2025).

Ist die Klimakrise denn eine (nicht alle Menschen betreffende) Glaubensfrage oder (an sich bloß eine reine) Glaubenssache?

Mehr wissen

In dieser Webseite könnt ihr mehr erfahren über das Buch und was man auch selbst damit tun kann.

Der Koalitionsvertrag deutet darauf hin, dass wir wieder offen sein müssen für alles, was in unseren Öfen, Heizungen und Autos verbrennen könnte. Die Tinte war noch nicht trocken auf dem Papier, schon gab es wieder neue Wetterschäden.

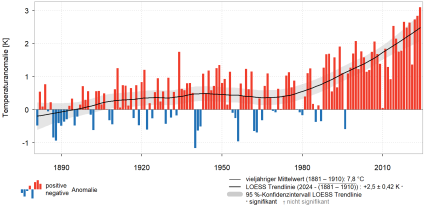

Und dann trat Karsten Schwanke zum Wetterbericht vor die Kamera und erläuterte behutsam, dass sich die Erderwärmung laut jüngsten Studien und belegt durch Satellitendaten intensiver entwickelt als noch vor zwei Jahren gedacht, als gerade erst die jüngsten Berichte des Weltklimarats (IPCC) verabschiedet wurden…

Demnach kann die Klimakrise doch eigentlich keine Glaubenssache oder gar Glaubensfrage mehr sein, oder?

Es wurde Zeit für meine eigene Untersuchung. Ich will dabei nicht Daten, Ergebnisse und Fakten nachrechnen und in irgendein bestimmtes Licht rücken, sondern ich will vor allem eines wissen:

Welche Denkmuster prägen die Menschen, wenn sie mit den Ergebnissen der Klimawissenschaften konfrontiert werden?

Wie verantwortlich fühlen sie sich, einen Beitrag zu leisten, um zu verhindern, dass die Klimakrise zur Klimakatastrophe wird?

Salopp formuliert war meine Ausgangsfrage also diese: „Wie ticken die eigentlich?“ Doch, wer sind „die“ überhaupt? Sind es nur Denkmodelle? Ich neige dazu, sie als Weltanschauungen zu bezeichnen.

Denn je nachdem, wie jemand die Welt (und sich selbst darin) sieht, engagiert er sich für dieses oder jenes besonders, für anderes hingegen lieber erst einmal gar nicht. Ob wir dieses Phänomen nun Weltanschauung, Paradigma oder Denkmodell nennen, ist dabei nebensächlich. Gemeint ist die Rahmung, also das Framework, das uns prägt und uns bei seiner Weltsicht mitnimmt.

Vier konkrete Rahmungen dieser Art habe ich ausgewählt, da sie für die Bandbreite der enormen Unterschiede im Umgang mit der Klimakrise in Deutschland stehen können: Die Ökonomen haben Markt und Wachstumsglauben auf ihren Altar gestellt, die Kirchlichen reservieren jenen Platz noch für ihren Schöpfergott, die Humanisten halten den Menschen für das Maß aller Entscheidungen und die Veganer finden neben dem Menschen auch den kompletten Rest der Natur gleichermaßen wichtig.

Konfrontiert mit dem, was weltweit inzwischen erforscht, bekannt und auch von der Politik international zumindest theoretisch akzeptiert wurde, kommen Menschen aus diesen vier Weltsichten zu bemerkenswert unterschiedlichen Einstellungen: Die einen stimmen nur wenig mit den Ergebnissen der klimabezogenen Wissenschaften überein, andere sind umso motivierter, deren Erwartungen umzusetzen.

Willkommen also bei den Denkwelten der Ökonomisten, Religionisten, Humanisten und Veganisten!

Selbstverständlich wäre dieser Kreis auch um weitere -ismen erweiterbar… Es wird auch so schon spannend sein zu verstehen, wie sie mit den gestellten Herausforderungen umgehen.

Diese Untersuchung ist auch für alle gedacht, die sich mit ihrer eigenen Rahmung und Weltsicht auseinandersetzen wollen – am besten kritisch, denn nur dann könnte es auch wissenschaftlich sein.

Juli 2025, Martin Gertler

Martin Gertler promovierte interdisziplinär 1999 zur Rezeption einer TV-Sendereihe und 2025 zur Meinungsbildung in der Klimakrise durch weltanschaulich bestimmte Denkmodelle (dieses Buch). 2002 wurde er Professor für Mediengestaltung, Medienproduktion, Medientheorien und Rezeptionsforschung, 2008 zusätzlich Professor für Kommunikationswissenschaft und Gründungsrektor einer weiterbildenden Universität. Seit 2011 begleitet er vorwiegend berufsbegleitende Promovierende an internationalen Universitäten.

Glaubensfrage oder Glaubenssache?

Die Begriffe „Glaubenssache” und „Glaubensfrage” sind zwar ähnlich, haben aber unterschiedliche Nuancen.

„Glaubenssache“ bezieht sich in der Regel auf eine Frage des persönlichen Glaubens, oft im religiösen oder ideologischen Kontext, bei der es keine objektive Wahrheit gibt.

„Glaubensfrage“ kann sich hingegen auf eine Frage beziehen, die in einem Glauben begründet ist, aber auch auf eine Frage, die im Rahmen einer Diskussion oder eines Konflikts strittig ist und bei der es um die Überzeugungen oder Meinungen verschiedener Parteien geht.

Ausführlicher lassen sich die unterschiedlichen Merkmale so beschreiben:

Glaubenssache (matter of faith)

Eine Glaubenssache ist eine Angelegenheit, die vom persönlichen Glauben oder der persönlichen Überzeugung abhängig ist. Oft wird der Begriff im religiösen oder ideologischen Kontext verwendet.

Beispiele: Die Existenz Gottes, die Richtigkeit bestimmter religiöser Lehren, persönliche Überzeugungen über das Leben nach dem Tod.

Es gibt dann keine objektive Wahrheit oder Beweise, die eine bestimmte Position unterstützen würden.

Glaubensfrage (question of faith / belief)

Sie ist eine Frage, die im Glaubenssystem begründet ist, dem jemand angehört. Es kann sich aber auch um eine strittige Frage handeln, bei der verschiedene Meinungen oder Überzeugungen aufeinanderprallen.

Beispiele: Eine theologische Frage, die von verschiedenen religiösen Gruppen unterschiedlich interpretiert wird (Tieropfer bringen, Priestertum nur für Männer, etc.) oder eine politische Frage, die von verschiedenen Parteien unterschiedlich bewertet wird (Frieden schaffen mit oder ohne Waffen, Ausländer integrieren oder remigrieren).

Es kann sich also um eine persönliche Überzeugung handeln oder auch um eine Frage, die in einem größeren Kontext diskutiert wird.

Kurzum:

„Glaubenssache” ist enger mit dem persönlichen Glauben und mit Überzeugungen verbunden, während „Glaubensfrage” ein breiteres Spektrum von Fragen abdecken kann, die in einem Glaubenssystem begründet oder im Rahmen von Diskussionen und Konflikten strittig sind.

In der Untersuchung fokussieren wir daher auf die „Glaubenssache“, die in Verbindung mit weltanschaulich bedingten Denkwelten gegeben ist.

Die in diesen Denkwelten bestehenden „Glaubensfragen“ spiegeln sich in den unterschiedlichen Befunden wider, die bei zentralen und typischen Positionen, bei den blinden Flecken und den kognitiven Dissonanzen sowie den klimafreundlicheren Gegenpositionen ermittelt wurden.

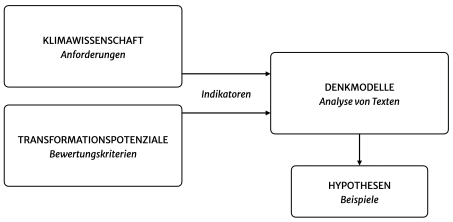

Der Weg der Untersuchung

Die vier zu untersuchenden weltanschaulichen Denkwelten fungieren als abhängige Variable und werden hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit an diesen Referenzrahmen untersucht. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit diese Denkwelten ein handlungsförderliches Engagement sowie ein strukturell tragfähiges Transformationspotenzial im Lichte des zuvor skizzierten Referenzrahmens entfalten können.

Die Untersuchung ist im weiteren Sinne explorativ angelegt. Ziel ist es, zu ermitteln, inwiefern sich verschiedene weltanschauliche Denkmodelle auf die Verwirklichung klimaschutzrelevanter Anforderungen auswirken.

Dabei wird untersucht, ob sie die Umsetzung behindern oder potenziell dazu beitragen können. Im Fokus steht die Entwicklung eines systematisch vergleichenden Verständnisses.

Methodologisch folgt die vorliegende Untersuchung einem induktiv-theoriebildenden Vorgehen: Aus der Analyse der vier Denkmodelle werden umsetzbare Beispiel-Hypothesen entwickelt, die sich im Hinblick auf Konzepte, Handlungsmuster und motivationales Potenzial empirisch überprüfen lassen.

Das Ziel besteht darin, einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zur Klimatransformationsforschung zu leisten, der sowohl diskurstheoretisch als auch handlungspraktisch Relevanz besitzt.

Video und Audios zum Buch

Zum gemütlichen Reinhören gibt's hier schon mal etwas auf die Ohren:

📽️ DE

🎙️ DE

🎙️ EN

🎙️ NL

0Noch keine Kommentare

Seitenüberblick

Klimakrise als Glaubenssache: Start

Aktuelles, Vorwort, Weg der Untersuchung und Video- und Audio-ElementeMit dem Buch arbeiten

Inhaltliche Kurzfassung und häufige Fragen (FAQ) zum BuchNachschlagen

Zeittafel der Geschehnisse und aller im Buch vorkommende PersonenVertiefungen

Hauptthesen, Schlüsselkonzepte, Übungsfragen, Essay-Aufgaben und Glossar

Das Buch ist verfügbar.

Die Website glaubenssache-klimakrise.de ist ein Angebot von

Prof. Martin Gertler, PhD ©2025