Mit dem Buch arbeiten

Wer sich mit den Inhalten und Vorgehensweisen der Untersuchung eingehender befassen will, findet auf dieser Seite eine inhaltliche Kurzfassung und häufig gestellte Fragen zum Buch.

Sie dienen der Vertiefung und zum Verständnis des Buches „Klimakrise als Glaubenssache – Wie Denkwelten unser Engagement ausbremsen oder unterstützen“.

Wichtige Inhalte – kurz gefasst

Aus der Einleitung

Die Klimakrise wird nicht nur als ökologisches und politisches, sondern letztlich als weltanschauliches Problem betrachtet.

Obwohl die Naturwissenschaften klare Handlungsanforderungen definieren (IPCC, UNFCCC, UNEP, WCRP), bleibt deren Umsetzung oft aus. Diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln gilt im Kontext dieser Untersuchung als zentrale Herausforderung der Transformationsforschung.

Es war festzustellen, dass der 2025 von 13.790 deutschen Wissenschaftlern unterzeichnete Appell an die neue Bundesregierung, Klimaschutz zentral zu stellen, von Politik und Medien unbeachtet blieb (Scientists for Future, 2025).

Die Tinte auf dem Koalitionsvertrag 2025 der deutschen Bundesregierung war noch nicht trocken – schon gab es wieder neue Wetterschäden. Als aktuelles Problem der Politik in Deutschland konnte so erkannt werden, dass nicht klar ist, inwieweit jener Koalitionsvertrag den klimawissenschaftlichen Erkenntnissen und zugehörigen nationalen und internationalen Abmachungen und Vorgaben entsprach.

Das Ziel ist es, das Transformationspotenzial unterschiedlicher weltanschaulicher Denkwelten im Kontext der Klimakrise systematisch zu erfassen.

Die zentrale Forschungsfrage soll zum Erreichen des Ziels den Weg bereiten. Sie lautet:

Wie können unterschiedliche weltanschauliche Denkmodelle methodisch vergleichbar gemacht werden, um ihr jeweiliges Potenzial zur Förderung oder Blockierung gesellschaftlicher Transformation in der Klimakrise zu analysieren?

Die Untersuchung konzentriert sich auf vier exemplarische „Denkwelten“ oder „Denkmodelle“ im deutschsprachigen Raum: Ökonomismus, Religionismus, Humanismus und Veganismus.

Diese Modelle prägen, wie Menschen die Ergebnisse der Klimawissenschaften interpretieren und wie verantwortlich sie sich fühlen, einen Beitrag zur Abwendung der Klimakatastrophe zu leisten.

Problemstellung ➔ Zielsetzung

➔ Forschungsfrage

Die unabhängige Variable

Die Studie etabliert die klimawissenschaftlichen Anforderungen als „unabhängige Variable“ und normativen Referenzrahmen:

IPCC-Berichte

Der Weltklimarat (IPCC) ist das zentrale Gremium, das den wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Klimawandel evaluiert. Seine Berichte bilden die Grundlage für internationale Verhandlungen und nationale Klimagesetze.

Der Sechste Sachstandsbericht (AR6) betont die dringende Notwendigkeit globaler Maßnahmen. Handlungsfelder:

- Begrenzung der Erderwärmung durch sofortige, drastische Emissionsreduktion

- Systemische Transformation statt einzelner Maßnahmen

- Gerechtigkeit, Teilhabe und globale Verantwortung

- Umgang mit Unsicherheiten und Kipppunkten

- Rolle individueller und kollektiver Akteure

CO₂-Budget

Dieses Konzept definiert die verbleibende Gesamtmenge CO₂, die emittiert werden darf, um spezifische Temperaturgrenzwerte (zum Beispiel 1,5 °C oder 2 °C) nicht zu überschreiten. Es verdeutlicht die absolute Obergrenze und das begrenzte Zeitfenster für Handlungen.

Weitere Treibhausgase

Neben CO₂ sind Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) entscheidend. Methan ist kurzlebiger, aber deutlich klimawirksamer und besonders relevant für Landwirtschaft und Energiewirtschaft.

Planetare Grenzen

Dieses Konzept (Rockström et al. 2021) identifiziert neun kritische Prozesse des Erdsystems, deren Überschreitung das stabile Holozän gefährdet. Laut aktuellen Studien wurden bereits sechs dieser neun Grenzen überschritten. Es erweitert den Blick auf systemische Umweltprozesse und betont die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Wandels in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und bei Individuen.

Sustainable Development Goals (SDG)

Die UN-Agenda 2030 (2015) verknüpft ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit und dient als erweiternder normativer Hintergrund für gesellschaftliche Handlungsfelder.

Bewertung der Denkwelten

Die Untersuchung analysiert die vier ausgewählten Denkwelten als „abhängige Variable“ anhand eines zweistufigen Bewertungsrasters:

- Klima-Anforderungen (strukturell, kulturell, individuell):

Bezieht sich auf die Anschlussfähigkeit an die wissenschaftlichen Vorgaben.

- Normative Anschlussfähigkeit (Engagement, Transformationspotenzial):

Bewertet die Wirksamkeit und die Fähigkeit zur Veränderung. Zusätzlich werden „blinde Flecken“ und „angstbasierte Hemmnisse“ identifiziert, die Engagement blockieren können.

Erfasst werden bei jeder Denkwelt diese fünf Dimensionen, die zur Bewertung führen:

- Zentrale Positionen

- Typische Positionen

- Angst vor engagiertem Handeln

- Blinde Flecken & kognitive Dissonanzen

- Transformationspotenzial

Vergleichende Analyse und Fazit

Signifikante Unterschiede:

Ökonomismus

Geringe strukturelle Veränderungsbereitschaft, systemimmanent orientiert, Betonung von Effizienz und Marktlogik. Kaum Bezug zu ethischen Grundsatzfragen.

Religionismus

Bietet moralische Narrative und Gemeinwohlorientierung, aber limitiert durch interne Ambivalenzen und institutionelle Trägheiten. Transzendente Heilsversprechen können individuelle Verantwortung relativieren.

Humanismus

Anschlussfähig an globale Verantwortung, Bildungsgerechtigkeit und partizipative Transformation. Aber Vernachlässigung systemischer Machtverhältnisse und Tendenz zur Individualisierung von Verantwortung.

Veganismus

Überzeugt durch ethische Stringenz und Handlungsmotivation. Hohe Anschlussfähigkeit an systemische Klimakritik und moralische Verantwortung, aber unter Druck, wo gesellschaftliche Dialogfähigkeit gefordert ist.

Weltanschauungsübergreifende Muster

Alle Paradigmen entwickeln ethische Bezüge zur Zukunft und zum Wandel, zeigen aber auch strukturelle „blinde Flecken“ (z. B. soziale Gerechtigkeit, Machtreflexion).

Emotionale Dimension

Angstbasierte Hemmnisse sind in allen Modellen vorhanden und wirken sich auf das Engagement aus.

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Sieben häufig gestellte Fragen (FAQ) mit ausführlichen Antworten, die die Hauptthemen und Ideen der enthaltenen Quellen zusammenfassen:

1. Welches Kernproblem identifiziert der Autor in Bezug auf die Klimakrise und ihre Bewältigung?

Er sieht in seiner Untersuchung „Klimakrise als Glaubenssache“ das Kernproblem darin, dass die Klimakrise nicht nur ein ökologisches und politisches, sondern grundlegend auch ein weltanschauliches Problem ist. Obwohl naturwissenschaftlich klare Handlungsanforderungen vorliegen (z. B. durch den IPCC und viele andere), bleibt deren Umsetzung oft aus.

Dies führt er auf tief verwurzelte Deutungsmuster und normative Leitbilder zurück, die unser Engagement entweder hemmen oder unterstützen. Er stellt fest, dass verschiedene „Denkwelten“ oder Weltanschauungen (wie Ökonomismus, Religionismus, Humanismus und Veganismus) die Wahrnehmung von Verantwortung, Wandel und Zukunft unterschiedlich beeinflussen und somit die Fähigkeit zu wirksamem Handeln motivieren oder blockieren können.

Die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln wird als zentrale Herausforderung der Transformationsforschung beschrieben.

2. Welche vier „Denkwelten“ oder Weltanschauungen werden in der Untersuchung analysiert und was zeichnet sie jeweils aus?

Die Untersuchung analysiert vier paradigmatische Denkwelten:

Ökonomismus: Diese Denkwelt basiert auf der Überzeugung, dass gesellschaftliche Prozesse hauptsächlich durch ökonomische Gesetzmäßigkeiten erklärbar und steuerbar sind. Sie legt einen starken Fokus auf Märkte, Effizienz, Wettbewerb und den Glauben an unbegrenztes Wachstum. Klimapolitik wird primär als technisches Optimierungsproblem innerhalb bestehender Marktstrukturen verstanden, oft mit Skepsis gegenüber staatlichen Eingriffen, die nicht marktkonform sind.

Religionismus: Diese Denkwelt geht davon aus, dass Weltverstehen, Sinnstiftung und moralische Orientierung wesentlich durch religiöse Deutungsmuster geprägt sind. Im Fokus steht die Vorstellung einer göttlich geschaffenen Ordnung, die es zu bewahren gilt (Schöpfungsbewahrung). Klimakrise wird als moralische Herausforderung verstanden, die zu „ökologischer Umkehr“ und Gerechtigkeit gegenüber kommenden Generationen aufruft.

Humanismus: Dieses Denkmodell basiert auf Vernunft, Freiheit und Verantwortung des Menschen als leitenden Prinzipien. Es vertraut auf die Fähigkeit des Menschen, sich und seine Umwelt durch Bildung, Diskurs und ethisches Handeln zu gestalten. Klimaschutz wird als moralische Aufgabe verstanden, die sich aus der Würde des Menschen und der globalen Solidarität ergibt. Es betont wissenschaftsbasierte Erkenntnis und rationale Lösungsansätze.

Veganismus: Dieses Denkmodell hat sich von einem ethisch motivierten Konsumverhalten zu einer umfassenden Weltanschauung entwickelt. Es lehnt die Instrumentalisierung von Tieren ab und fordert eine Ausweitung der Geltungsethik über die Speziesgrenze hinaus. Klimakrise wird als Symptom eines zivilisatorischen Fehlkurses interpretiert, der eine radikale Transformation der Ernährungssysteme und eine Abkehr vom Anthropozentrismus erfordert.

3. Welche Rolle spielen die Erkenntnisse des IPCC und das Konzept des CO₂-Budgets für die Untersuchung?

Die Berichte des Weltklimarats (IPCC) und das Konzept des CO₂-Budgets dienen in der Untersuchung als „unabhängige Variable“ und bilden den normativen und systemischen Referenzrahmen für die Analyse der Denkwelten.

IPCC-Berichte

Sie liefern die umfassende, wissenschaftlich fundierte Grundlage für Handlungsanforderungen zum Klimawandel. Das IPCC wird als wissenschaftlich-politisches Bewertungsorgan verstanden, das den Forschungsstand zusammenfasst und politisch relevante, aber nicht präskriptive Optionen aufzeigt.

Kernbotschaften des IPCC, wie die sofortige Emissionsreduktion, systemische Transformation, Gerechtigkeit, Umgang mit Kipppunkten und die Rolle individueller/kollektiver Akteure, werden als Leitlinien für die Analyse herangezogen.

CO₂-Budget

Dieses Konzept quantifiziert die absolute Obergrenze der noch erlaubten CO₂-Emissionen, um bestimmte Temperaturziele (z. B. 1,5°C) nicht zu überschreiten. Es verdeutlicht die Begrenztheit des Handlungsspielraums und markiert ein begrenztes Zeitfenster für effektives Handeln.

Das CO₂-Budget wird als Wendepunkt in der Klimadebatte gesehen, da es von relativen Reduktionszielen zu absoluten Grenzen übergeht.

Beide Konzepte bilden den wissenschaftlichen "Soll-Zustand", an dem die tatsächliche oder potenzielle Anschlussfähigkeit der verschiedenen Denkwelten gemessen wird.

4. Was versteht die Untersuchung unter "Engagement" und "Transformationspotenzial" als Bewertungskriterien für die Denkwelten?

Die Untersuchung definiert zwei zentrale Bewertungskriterien, um die Fähigkeit der Denkwelten zur Bewältigung der Klimakrise zu beurteilen:

Engagement

Dieser Terminus beschreibt die Bereitschaft und Fähigkeit eines weltanschaulichen Rahmens, individuelle oder kollektive Handlungsimpulse in Bezug auf die Klimakrise zu generieren.

Es zielt darauf ab festzustellen, ob ein Denkmodell zur Übernahme von Verantwortung auffordert, konkrete Handlungsmotivation erzeugt oder eine Handlungsorientierung vermittelt (z.B. explizite Handlungsaufforderungen, moralische Appelle, Betonung der Selbstwirksamkeit, Praxisnähe).

Transformationspotenzial

Dies ist definiert als die innere Konsistenz, Reichweite und systemische Anschlussfähigkeit eines weltanschaulichen Rahmens in Bezug auf die erforderlichen tiefgreifenden Veränderungen.

Die Bewertung erfolgt anhand von Kriterien wie normativer Orientierung (Fähigkeit zur Umgestaltung bestehender Systeme), strukturellen Veränderungsprozessen (Mittragen oder Blockieren), Tiefe und Weitsicht (Erkennen planetarer Grenzen, Umgang mit Zielkonflikten, Zeithorizont).

Beide Kriterien werden anhand definierter Indikatoren auf ihre Präsenz, Reichweite und Wirkungstiefe hin untersucht. Es wird betont, dass ein hohes Engagement nicht zwangsläufig mit einem hohen Transformationspotenzial einhergeht und umgekehrt.

5. Welche „blinden Flecken“ und „Ängste“ werden den verschiedenen Denkwelten zugeschrieben, die deren Engagement hemmen können?

Die Untersuchung identifiziert spezifische „blinde Flecken“ und „Angst vor engagiertem Handeln“ für jede Denkwelt, die deren transformative Wirksamkeit beeinträchtigen können:

Ökonomismus

Blinde Flecken: Reduktion komplexer ökologischer Zusammenhänge auf Markt- und Preislogik, Nichtthematisierung absoluter planetarer Grenzen, Externalisierung ethischer Verantwortung.

Ängste: Sorge vor wirtschaftlichem Abstieg, Verlust individueller Sicherheiten, Destabilisierung etablierter Marktmechanismen und Kontrollverlust durch staatliche Eingriffe.

Religionismus

Blinde Flecken: Stark anthropozentrische Grundstruktur vieler Traditionen (Natur als Ressource für den Menschen), Dualismus von Welt und Jenseits (Abwertung des Diesseits), Widerspruch zwischen Lehre und institutioneller Praxis.

Ängste: Sorge vor Verlust traditioneller Werte und spiritueller Orientierung, Angst vor theologischer Infragestellung oder moralischem Versagen (wenn Ansprüchen nicht genügt wird), emotionale Überforderung angesichts der Diskrepanz zwischen Idealen und Realität.

Humanismus

Blinde Flecken: Anthropozentrische Grundstruktur (Natur primär als Umwelt des Menschen), überhöhtes Vertrauen in Bildung und rationale Einsicht, Tendenz zur Individualisierung von Verantwortung (Ausblendung struktureller Macht).

Ängste: Gefühle der Überforderung, Ohnmacht und Unsicherheit angesichts der Komplexität der Klimakrise, Angst, der eigenen Wirksamkeit nicht zu genügen, Angst vor Einschränkungen der Selbstbestimmung durch kollektive Forderungen.

Veganismus

Blinde Flecken: Soziale Exklusivität mancher Lebensstile (Zugangsschwierigkeiten, moralische Überheblichkeit), Vernachlässigung globaler Ungleichheiten (westlich-zentrierte Narrative), Spannungsverhältnis zwischen Individualethik und struktureller Wirkung (Fokus auf individueller Kohärenz kann systemische Hebel ausblenden).

Ängste: Furcht vor sozialer Ausgrenzung, Angst vor Überforderung durch radikale Lebensstilveränderung, die Last ständiger Rechtfertigung oder moralisches Scheitern, innere Zerrissenheit zwischen Konfrontation und Isolation.

Diese Faktoren werden als "strukturimmanente Schwächungen" interpretiert, die aus den jeweiligen normativen Prägungen der Denkwelten hervorgehen.

6. Welches Modell wird zur Bewertung der Transformationsfähigkeit der Denkwelten entwickelt und wie verortet es die vier analysierten Paradigmen?

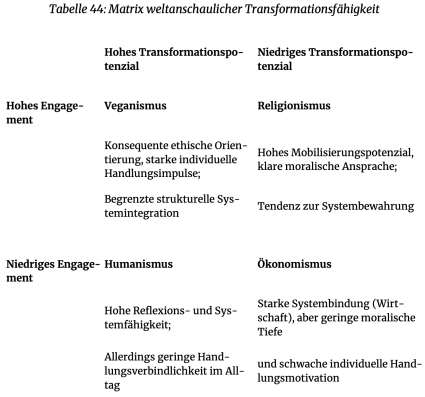

In der Untersuchung wird ein zweidimensionales Modell weltanschaulicher Transformationsfähigkeit entwickelt, das die Denkwelten anhand von zwei Hauptachsen verortet:

Transformationsdimension

Beschreibt die Reichweite, Systemtiefe und Reflexionsfähigkeit, mit der ein Denkmodell strukturelle, normative und kulturelle Veränderungen adressiert (Niedrig bis Hoch).

Engagementdimension

Beschreibt die Fähigkeit eines Denkmodells, konkrete Handlungsimpulse, moralische Orientierung und alltagsbezogene Verhaltensangebote bereitzustellen (Niedrig bis Hoch).

Die resultierende Matrix verortet die vier Paradigmen idealtypisch wie abgebildet.

Dieses Modell verdeutlicht, dass hohes Engagement nicht automatisch mit hoher Transformationsfähigkeit korreliert und umgekehrt.

7. Welche Schlussfolgerungen werden hinsichtlich der Relevanz von Weltanschauungsanalyse für die Klimapolitik und zukünftige Forschung gezogen?

Folgende zentralen Schlussfolgerungen werden dargelegt:

Weltanschauliche Prägung

Weltanschauliche Modelle prägen die Wahrnehmung und Bewertung klimapolitischer Anforderungen in spezifischer Weise.

Nicht alle Denkmodelle sind gleichermaßen anschlussfähig an die Erfordernisse transformativen Handelns.

Systematische Analyse

Die entwickelten Bewertungsraster ermöglichen eine systematische Analyse und Vergleichbarkeit unterschiedlicher Denkmodelle, wodurch deren Stärken, Schwächen und Widersprüche sichtbar werden.

Relevanz für Praxis

Die Weltanschauungsanalyse ist kein Selbstzweck, sondern ein zentrales Instrument für die Gestaltung und Kommunikation transformativer Klimapolitik. Sie kann politische Narrative und ihre impliziten Weltbilder transparenter machen, Bildungsprozesse vertiefen und Diskurse zwischen pluralen Wertesystemen entideologisieren.

Interdisziplinäre Notwendigkeit

Eine angemessene Bearbeitung der Klimakrise auf weltanschaulicher Ebene erfordert einen interdisziplinären Zugriff, der ethische Reflexion, soziologische Analyse, kulturelle Deutung und politische Handlungsorientierung produktiv miteinander verbindet.

Zukünftige Forschung

Die Arbeit legt nahe, weitere Forschung zu betreiben, z. B. durch empirische Validierung des Rasters (Interviews, Diskursanalysen), Vertiefung einzelner Denkansätze (Mischformen wie humanistischer Veganismus), Anwendung auf andere gesellschaftliche Dokumente und internationale Vergleiche.

Auch die systematische Berücksichtigung "blinder Flecken" und "angstbasierter Hemmnisse" könnte die Praxisrelevanz des Modells erweitern.

Die Arbeit versteht sich als Beitrag zu einem methodisch fundierten und gleichzeitig weltanschauungssensiblen sowie praxisrelevanten Reflexionsangebot für die Klimatransformation.

Martin Gertler promovierte interdisziplinär 1999 zur Rezeption einer TV-Sendereihe und 2025 zur Meinungsbildung in der Klimakrise durch weltanschaulich bestimmte Denkmodelle (dieses Buch). 2002 wurde er Professor für Mediengestaltung, Medienproduktion, Medientheorien und Rezeptionsforschung, 2008 zusätzlich Professor für Kommunikationswissenschaft und Gründungsrektor einer weiterbildenden Universität. Seit 2011 begleitet er vorwiegend berufsbegleitende Promovierende an internationalen Universitäten.

0Noch keine Kommentare

Seitenüberblick

Klimakrise als Glaubenssache: Start

Aktuelles, Vorwort, Weg der Untersuchung und Video- und Audio-ElementeMit dem Buch arbeiten

Inhaltliche Kurzfassung und häufige Fragen (FAQ) zum BuchNachschlagen

Zeittafel der Geschehnisse und aller im Buch vorkommende PersonenVertiefungen

Hauptthesen, Schlüsselkonzepte, Übungsfragen, Essay-Aufgaben und Glossar

Das Buch ist verfügbar.

Die Website glaubenssache-klimakrise.de ist ein Angebot von

Prof. Martin Gertler, PhD ©2025